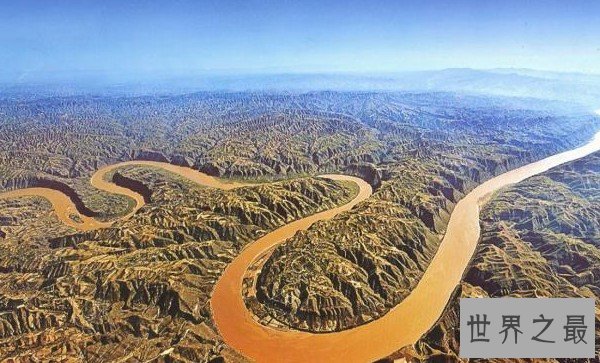

黄河中游的水土流失现象由来已久,在遥远的地质历史时期,强烈的土壤侵蚀,就已经把黄土高原切割成了千沟万壑,而冲积到下游地区的泥沙,则堆积形成了华北平原。这完全是自然的造化,其间的功过也无从评说。进入人类历史时期以后,黄土高原的土壤侵蚀有增无减,从而,黄河中下游干流的泥沙也就从史前时期起、直居高不下。历史文献中的记载表明,黄河自古就是一条充满泥沙的混浊河流,“黄河”这一名称就得自它水中饱含黄土泥沙,致使水色混黄,因此说;黄河的名称本身就带着黄土地的烙印

战国末年,黄河开始有了“浊河”的叫法,反映出人们已把混浊的水色视为黄河最显著的特征。到西汉初年,有了“黄河”这一名称,说明人们对它的水色有了更为准确的认识。西汉初年,在黄河支流泾河上开凿了一条很著名的渠道,用以灌溉农田,由于主持这项工程的人姓白,所以被称为“白渠”。“白渠”分引的泾河水中就含有大量泥沙,当地的百姓说“泾水一石,其泥数斗”,是说一石泾河水中要含有好几斗泥沙。石和斗都是古代的容积单位,十斗为一石,一石泾河水到底含有几斗泥沙,这里没有讲清楚,但是在西汉末年时有人明确叙述,黄河水比重大,水质混浊,每一石水中要有六斗泥沙。这样的含沙量虽然还算不上是十分准确的数值,但起码可以肯定与现代的情况相差不会太大。汉代以后,宋朝人称黄河泥沙与河水各占一半;明代人称泥沙占水量的十分之六;清朝人称泥沙占水量的十分之七;每一单位容积的河水当中大致总有一半左右的泥沙。可见自从有文字记录以来,黄河就一直是一条挟带着巨量泥沙的河流,一直是一条名副其实的“黄河”。最让人落泪的消息 黄河有朝一日将清澈见底

科学家们通过研究发现了黄河下游多年平均含沙量与淤积量的关系:黄河下游多年冲淤达到平衡时所需要的含沙量为每立方米十六公斤。这样,当含沙量小于每立方米十六公斤时,下游河道就要发生冲刷;当含沙量大于十六公斤时,下游河道就要持续淤积下去。由于黄河下游的多年平均含沙量为每立方米三十四公斤左右,因而泥沙的大量淤积也就不可避免了。近四十多年来经利津海口排放到大海里的泥沙近十亿吨,占输沙总量的三分之二左右,显然还有三分之一亦即六亿吨上下的泥沙沉淤在下游河道中。

科学家们通过研究发现了黄河下游多年平均含沙量与淤积量的关系:黄河下游多年冲淤达到平衡时所需要的含沙量为每立方米十六公斤。这样,当含沙量小于每立方米十六公斤时,下游河道就要发生冲刷;当含沙量大于十六公斤时,下游河道就要持续淤积下去。由于黄河下游的多年平均含沙量为每立方米三十四公斤左右,因而泥沙的大量淤积也就不可避免了。近四十多年来经利津海口排放到大海里的泥沙近十亿吨,占输沙总量的三分之二左右,显然还有三分之一亦即六亿吨上下的泥沙沉淤在下游河道中。